Chinesen kommen nicht nur in China auf die Welt: Markus Cheng ist ein in Wien lebender Chinese und hat mit China soviel am Hut wie ein Veltliner mit einem Pflaumenwein, denn er ist – trotz seines asiatischen Aussehens – geborener Österreicher. Cheng ist ein erfolgloser Privatdetektiv und geschieden (allein diese Loser-Qualitäten machen ihn zu einem echten Österreicher). Als eines Tages ein Australier ihn um seine Dienste bittet, ahnt er nicht, dass er Arm und Bein bei diesem Auftrag lassen würde…

Der Australier Ran wird von einer Unbekannten verfolgt, denunziert und gestalkt. Warum, kann er sich nicht erklären und bittet Cheng um (bezahlte) Hilfe. Später wird Ran erschossen aufgefunden, ein zusammengerollter Zettel, auf dem die Worte „Forget St. Hilda“ geschrieben stehen, gibt den einzigen Hinweis auf Motiv und Täter. Doch was ist St. Hilda? Eine Insel? Ein Kloster? Ein …? Lieber ein unbezahlter Fall als gar keiner, denkt sich Cheng und begibt sich, getrieben von seiner Neugier, auf Spurensuche und wird selbst Zielscheibe finsterer Machenschaften internationaler Giftmischer.

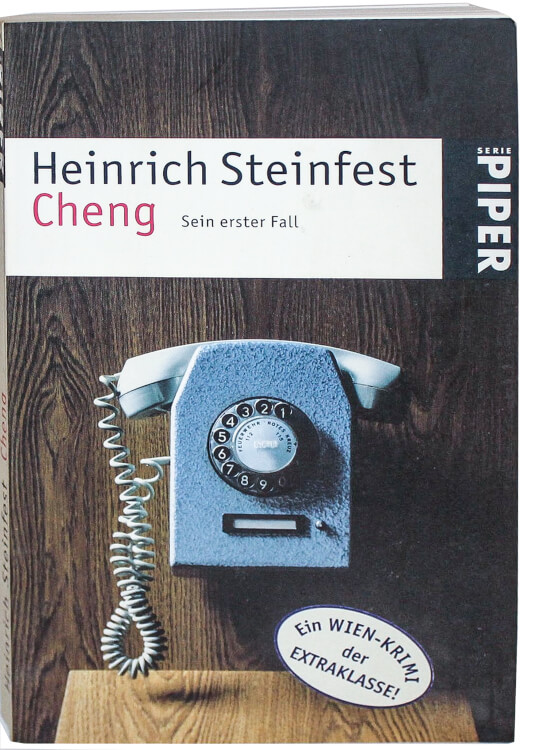

„Cheng – sein erster Fall“ (ursprünglich als „Cheng – Ein rabenschwarzer Roman“ erschienen) ist natürlich in erster Linie ein Krimi, eine Detektivgeschichte, zersetzt jedoch mit satirischen Reflexionen über Gott und die (österreichische) Welt. Böse Zungen behaupten, die eigentliche Handlung könne man auf 20 Seiten zusammenkürzen.

Man ist sich oft nicht sicher, ob dem Autor beim Schreiben der Krimi oder die Satire näher war. Steinfest, dem ja gar nichts heilig ist, kann sich keine Bemerkung über Politik, Religion, Anwälte, Frauen, Kunst etc. verkneifen, verfällt leicht in durchschaubares Klischee-Denken und geht mit allen möglichen Bevölkerungsgruppen hart ins Gericht:

„Überall war dieser 4711-Geruch, den alte Menschen verströmen, die nicht sterben wollen und die sich den ganzen Tag darüber beschweren, wie schlecht es ihnen geht und wie gerne sie endlich tot wären.“

„Wie alle Juristen verachtete er alle Nichtjuristen (während er für die eigene Kollegenschaft nur tiefste Abscheu übrig hatte).“

„Im Bewußtsein Chengs und vieler anderer war dieser Vorgänger nicht bloß ein ehemaliger Bürgermeister von Wien, sondern jener politische Grandseigneur, der wie kein anderer den Populismus zum erstrangigen Herrensport erhoben hatte.“

Es wäre kein Steinfest-Krimi, würde das Ende nicht völlig ins Absurde gleiten: Cheng, taub, nur mit einem Arm, ein Fuß steif, findet sich – Jahre später – als Besenkehrer auf einen für werbetouristische Zwecke installierten Bahnhof in China wieder und endlich – auf den letzten drei Seiten – kommt es zum Showdown…

Steinfels ist ein Autor, der mich zwiespältig stimmt. Er präsentiert keine klassische Detektivgeschichte: Die Handlung ist nicht immer logisch nachvollziehbar und die Lösung eines Falls steht nicht im Vordergrund. Seine satirischen Zwischenrufe sind schlagfertig und launig, jedoch wiederkehrend zu lang und machen als permanente Unterbrechung des tatsächlichen Geschehens den Roman zu einer mühsamen Lektüre. Für Nicht-Österreicher, denke ich, sind manche seiner Anspielungen nicht immer zugänglich. Trotzdem besticht Steinfest mit einer knallharten Sprache, die pointiert und rabenschwarz daherkommt.